はじめに

この記事では、詰碁の入門的な書籍などでよく取り上げられる死活の基本事項の中から3つご紹介します。

六死八活

これは、辺において、2線に石を並べていった時に、何個並べれば(事実上の)活き石となるかを表すことばです。

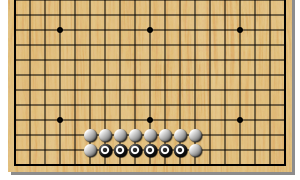

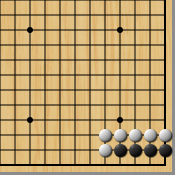

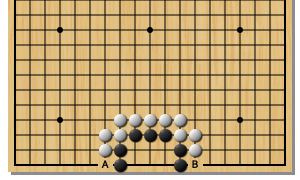

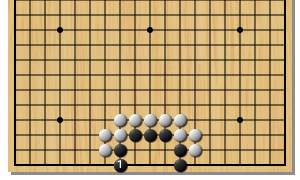

図1

図1の丸印の黒石は、2線に6個の黒石が並んでいます。この黒石は死に石です。なぜなら、

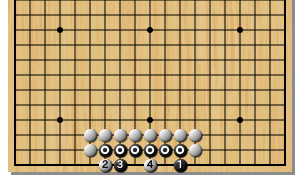

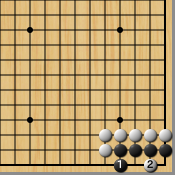

図2

図2の黒1と打っても、白2とハネ、黒3に白4の三目中手を打つことで、黒死となるからです。黒から打っても活きることはできませんので、図1の時点でこの黒石は死に石です。もちろん、囲っている白石の外にでていくことはできない前提です。

では、今度は2線に8個の黒石が並んだ場合はどうなるでしょうか?

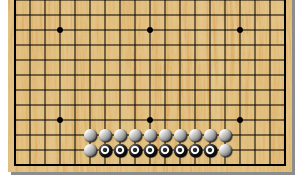

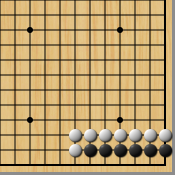

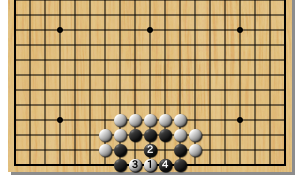

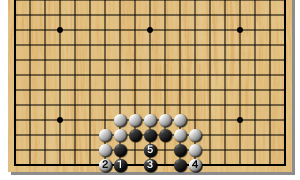

図3

図3の丸印の黒石は2線に8個並んでいます。この黒石はこのまま(事実上の)活き石です。白から打たれても、黒が適切に応じれば相手にとられることはありません。やってみましょう。

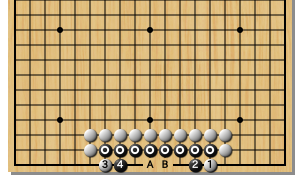

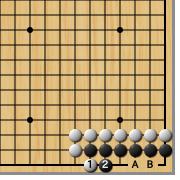

図4

図2と同じように、白1、白3と両端を跳ねても、黒2、黒4と応じればよいのです。この後、AとBが見合いになり、白活きです。。すなわち、黒Aなら白B、黒Bなら白Aです。

「2線に六個並ぶだけでは死に石」、「2線に8個並べば活き石」、ですので、縮めて「六死八活」と呼んでいます。覚えておきましょう。

図3のように8個ならべると、2線の一列に碁石を並べて活きるためには、意外と多く並べなければならないですね。

ところで、6つと8つの間の7つ並びだとどうなるでしょうか?この場合、つまり黒石の7つ並びの場合、白から打てば黒石は死に石、黒から打てば黒石は活き石となります。なぜなら、白から打てば図1、黒から打てば図3になるからです。

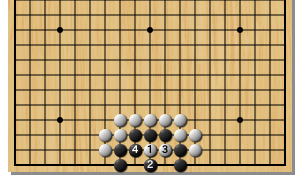

四死六活

図1、図3と同様のことを、今度は隅でやってみましょう。

図5

図5は、まず黒石が2線に4つ並んだ場合です。この黒石は死に石です。なぜなら

図6

図6のように、たとえ黒から黒1と打っても、白2の三目中手で二眼できないからです。繰り返しになりますが、この黒石が外に脱出できない前提です。

では次に、黒石が2線に6つ並んだ場合を考えましょう。

図7

図7の黒石のひとまとまりは活き石です。なぜなら、図4と同様で、

図8

図8の白1に黒2と受ければ、やはりAとBが見合いになるからです。図4と同じ理由で黒石のひとまとまりは活き石というわけです。

4つと6つの間の5つ並びだと、これも辺の六死八活の例と同じく、白から打てば黒石は死に石、黒から打てば黒石は活き石となります。

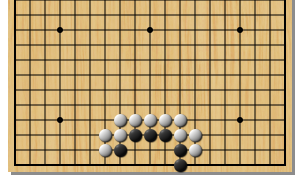

クシ六

図9

図9はクシ六という形です。この黒石はこのままで活き石です。ただし、AとBのように、左右の外ダメがともに一つ以上空いていることが条件です。

図10

図10のように、白1と攻められても、黒2、白3、黒4で活き石になります。

図11

図11の白1と攻められても、やはり黒2、白3、黒4で活き石になります。

この形を覚えておくと、

図12

図12の黒先の問題がでたとき、あるいは実戦で図12の図があらわれ、黒番だったときに、次の一手がお分かりになると思います。

図13

正解は、図13の黒1ですね。クシ六の形で黒活きが正解でした。

注意していただきたいのですが、

図14

図13ののち、図14のように白2や白4を打ってきたら、白2に黒3、白4に黒5と受けておく必要があるということです。これを手抜きすると、黒石は活きられなくなります。

余談ですが、クシ六の「クシ」は「櫛」だそうです。櫛の形に似ているところから付けられたのでしょう。