手筋とは

手筋とは石の働きを最大限に発揮する着手です。単に「筋」ともいいます。

攻める場合も守る場合も手筋や筋という言葉を使います。

筋からはずれた着手は、異筋、無筋、俗筋などといいます。

詰碁で覚える基本手筋

手筋を打つ局面は通常の対局ではもちろん、詰碁でもよく現れます。

特によく出てくる手筋には名前もついています。よく使われるものをいくつかご紹介します。

押す手なし

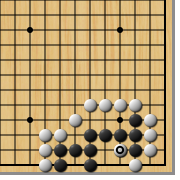

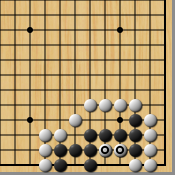

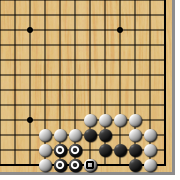

図1

図1の黒先の問題で、黒1の手が白の押す手なしになる手筋です。白は丸印の黒石と黒1の2子を取ることができず、白死となります。なぜなら、黒1の左側に打っても右側に打っても、それぞれがアタリになるからです。実戦ではここでもうこの場所には打ちません。ただし、コウ材には使えますね。

追い落とし

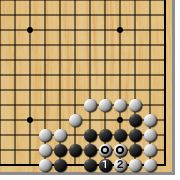

図2

図2は詰碁に出てくる追い落としの例です。黒は丸印の白石をとらないと、この場所に眼を作ることができないので、全体で二眼できず、死に石となってしまいます。

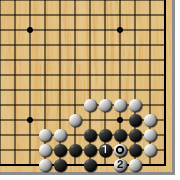

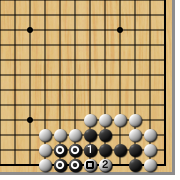

図3

つまり、図3の黒1ではうまくいかないのです。白2につがれて、目標だった丸印の白石1子がとれなくなってしまいました。これは黒が失敗で黒石が死に石になりました。

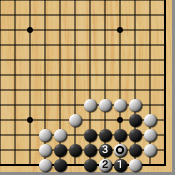

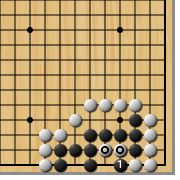

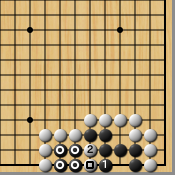

図4

図4の黒1と打つのが正解です。これをホウリコミといいます。白2によりせっかく打った黒1がすぐに取られてしまうのですが、これに構わず、黒3とアテます。

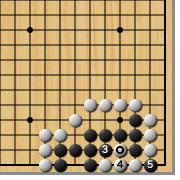

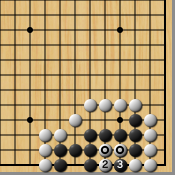

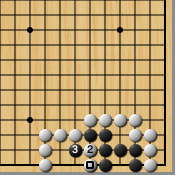

図5

丸印の白石や黒3の下の白1子がアタリになっているので、白が白4とツグと、黒は黒5で結局白石4子をとることができるのです、

この白4のように、アタリの石をツイでも、ツイだ形がまたアタリになっている。このような石をとる手筋を追い落としといいます。

追い落としにより、黒石のひとまとまりを活き石にすることができました。

ウッテガエシ

図6

図6をご覧ください。図2と似ていますが、少し違います。図2と同じく、黒が丸印の白石2子を取り上げられないと、黒石のひとまとまりが2眼をもてず、死に石となってしまいます。

図7

つまり、図7の黒1では失敗です。白2とツガれて、黒石は死に石となってしまいました。

図8

図8の黒1と、ここに打つのです。

図9

図9のように、白2で黒1の1子がとられてしまうのですが、その時、丸印の白石を含む白3子がアタリの形になっているのです。つまり、黒3でその白3子がとれるというわけです。

このように、黒8のように捨石を打って相手石をダメづまりにし、もっと多くの相手石をとる手筋をウッテガエシといいます。

石の下

図10

図10で、白が四角印に打って、丸印の黒石4子がアタリになった局面を考えます。

図11

アタリだからといって、黒1にツグと、白2と三目中手を打たれ、これは黒石が死に石になってしまいます。

図12

実はこの問題、図12の黒1とこちらに打って、1眼を確保するのが正解なのです。もし白が白2と打って丸印の黒石4子を取ったらどうなるでしょうか?

図13

大丈夫です。図13の黒3と打てば、白2と四角印の白石との2子を黒がとることができるのです。

黒1で作った1眼と合わせて2眼できましたので、この黒活き石となりました。

このように、石の取り跡に打つことで何かの筋(攻め筋、守りの筋など)になるものを石の下と呼んでいます。

石の下は他にも特徴のある形に導くものがあります。詰碁の問題をたくさん解いて、見つけてみてください。

おわりに

シチョウやゲタといった基本手筋は、詰碁にはあまりあらわれませんので、ここではとりあげませんでした。

また、「いたちの腹ヅケ」や「狸の腹づつみ」といった、おもしろい名前がつけられた手筋もあります。

いずれも、機会があれば取り上げたいと思います。