詰碁問題の中には、石のひとまとまりの形が同じでも、周囲のダメのつまり方が違うと急所が変わるものがあります。

正確には、最善手が変わると言ったほうがいいかもしれません。

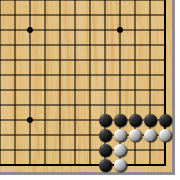

隅の板六のいう形を例に説明します。

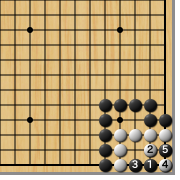

隅の板六:ダメヅマリ

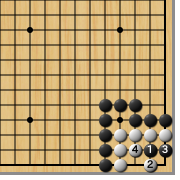

図1

図1は「隅のクシ六」と呼ばれる形です。白石を黒石が囲っていますが、白石のひとまとまりのダメがすべてつまっています。

黒先で白をどのように攻めるのでしょうか?

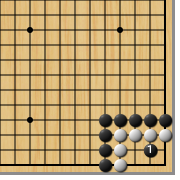

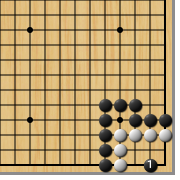

図2

正解は、図2の黒1です。ダメがすべてつまっているときには、黒はここに打たなければ正解とはいえません。

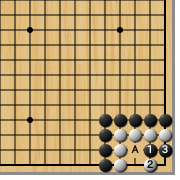

図3

白2の受けに、黒3と打ちます。これで白は2眼作ることができなくなり、白石のひとまとまりは死に石となります。2眼作るために白Aと打ちたいところなのですが、周りのダメが全て詰まっているため、ダメヅマリとなり、白Aと打つことができないのです。白Aと打っても白いしがアタリの形になっていますね。すぐに黒に取られてしまいます。

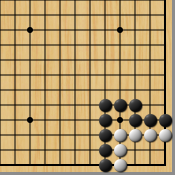

隅の板六:外ダメの空きが1つ

ところが、次の図4になると、

図4

今度は事情が変わってきます。図4では、白石のひとまとまりのダメがひとつ空いています。このたったひとつのダメ空きがあるために、図2の黒1の手は成立しなくなるのです。

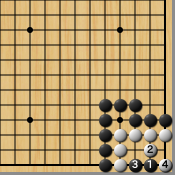

図5

試しに並べてみましょう。図5のように、黒1、白2、黒3のあと、今度は白4に打って、黒1, 3の2子を取ることができるのです。これで2眼できるので白石のひとまとまりは活き石になりました。

つまり、図4では黒1が急所ではなくなってしまったということです。

図1と図4の違い、おわかりいただけたでしょうか?

では、図4の急所はどこでしょうか?

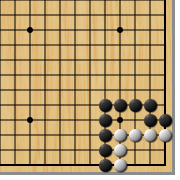

図6

図4に対しては、図6の黒1が急所となります。ただし、この白死のひとまとまりは無条件では死に石となりません。

図7

図7のように、白2の受けに黒3、白4と進み、コウの形になります。このコウに白が勝てば白石のひとまとまりは活き石になりますし、黒が勝てば死に石になります。コウについては機会があれば別のところで説明します。

大事なことは、白石のひとまとまりが図1と図4のようにまったく同じ形をしていたとしても、ダメヅマリの具合によって、黒からの攻め方が変わるということです。

ただし、冒頭にも少し触れましたが、最善手が変わるという言い方のほうが正確だと思います。それは、図4の黒1を図1に適用しても、やはり同じくコウになるからです。コウにする手は両者同じなのだけれども、図1の方は白石を死に石にする手順もあるので、手の優劣としては図1の黒のほうが勝るということなのです。

詰碁問題では図1は黒1が正解になりますが、アマチュア同士の実戦ではそれに気づかず、図1に図4の黒1と本質的に同じような手を打っているかもしれません。

隅の板六:外ダメの空きが2つ

参考までに、次の図8のように、外ダメが2つ空くとどうなるでしょう?

図8

これは、黒からはとることはできません。もちろん白が手抜きをしないことが前提ですが、このままで白は活き石です。(このサイトでは事実上の活き石と呼んでいます。)

図1の黒1では、図5と同じ理屈で、白石に2眼できます。図6の黒1を試してみますと、

図9

図6と同じように、図9で黒1、白2、黒3、白4と進み、黒5と取ってコウになりますが、

図10

今度は図10の白6と打つことができるのです。これが図6と大きく違う点です。こう打つことにより、黒は黒Aにツグことがルール上できません。これをオシツブシといいます。

実戦では、黒からこの外ダメをコウ材に使われるか、終局するときに白から白Aに打つことになるでしょう。