詰碁の基本問題の続きです。

このタイトルでは何のことだかさっぱりわからないと思いますが、この記事で取り上げる詰碁の問題、私見ですがアマチュア同士の実戦に意外とよく出てくる形と思っていますので取り上げました。

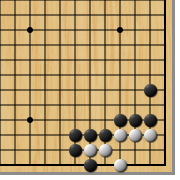

第1型

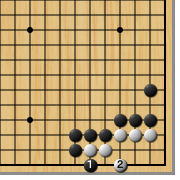

図1

図1は黒先の問題です。この白石のひとまとまりを取ることはできるでしょうか?

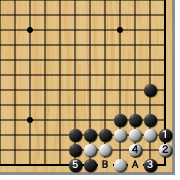

図2

図2の黒1から順に黒5まで。これで白石は死に石となりました。

ここで、黒1,3、5の3つの石に注目してください。囲碁では黒1はハネ、黒3はオキ、黒5はツギと呼びます。くっつけると「ハネオキツギ」!

世の中一般の呼び名かどうかわかりませんが、この詰碁の問題の形とともに覚えておくとよいと思います。

この図で、AとBが見合いとなり、白石のひとまとまりは二眼持つことができません。白Aなら黒B、白Bなら黒Aです。

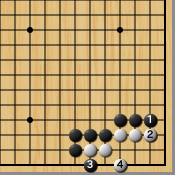

図2の白4で

図3

図3の白4ときたらどうでしょうか?

これでも黒5のツギでよいのです。この後、白Aには黒Bという手が成立するのです。

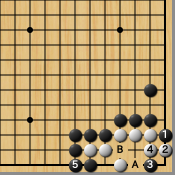

第2型

ちょっとやさしいかと思いますが、次図をご覧ください。

図4

図4も黒先です。白の攻め方を考えましょう。

図5

図5の、黒1のハネが正解です。白2と受ければ、図1と同じになります。このあとは、ハネオキツギですね。黒は白石のひとまとまりを見事に仕留めました。

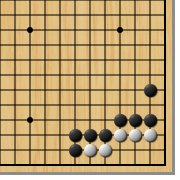

第3型

第1型、第2型とくると、次の問題もおわかりかと思います。やや実戦に近い問題かと思います。

図6

この図も黒先ですが、どのように攻めるでしょうか?

図7

図7の黒1、黒3と攻めるのです。白2、白4と受けてくれば、やっぱりここからハネオキツギ!これも黒は白石を取ることができます。

図7で大事なことは黒1です。これをサガリといいます。この黒1を白2の場所にハネると、攻めは失敗します。第1型の形に持ち込めば、ハネオキツギで仕留めることができるのですから、黒1のサガリで十分なのです。

ただし、図7の問題、黒1より上方向に白石の援軍がないことを想定しています。もし白石があると、部分的に白死になっても、黒1より上方向に逃げ出す手が生じることがあります。これは詰碁の話からは外れてしまいますので、ここでは省略させていただきます。